ERKUNDUNGEN 11 | 4:25 Min

Zweimal im Jahr bringt es die Zeitumstellung ins Gedächtnis: Die Uhrzeit ist Festlegung und kein Naturgesetz. Sie ist aber vergleichsweise neu. Bis zu den Umwälzungen der Industrialisierung genügten Sonnenlicht und Glockenläuten, um regelkonform über den Tag zu kommen.

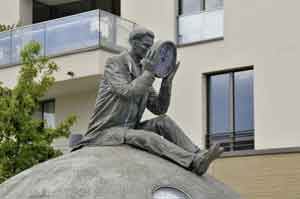

Der (Singular!) Zeiger der ersten mechanischen Uhren verwies auf den aktuellen Stand der Sonne und kehrte damit das bekannte Prinzip der Sonnenuhren erfolgreich um. Die künstlichen Räderwerke der mechanischen Uhren arbeiteten gleichbleibend und unabhängig von Sonnenlicht oder menschlichem Zutun. Später gelangten immer feinere Stundeneinteilungen auf die Zifferblätter. Die Zeit verging nun nicht nur, sie konnte jetzt auch gezählt, berechnet und kalkuliert werden. Ab dem 18. Jahrhundert lieferte ein Minutenzeiger die notwendige Genauigkeit.

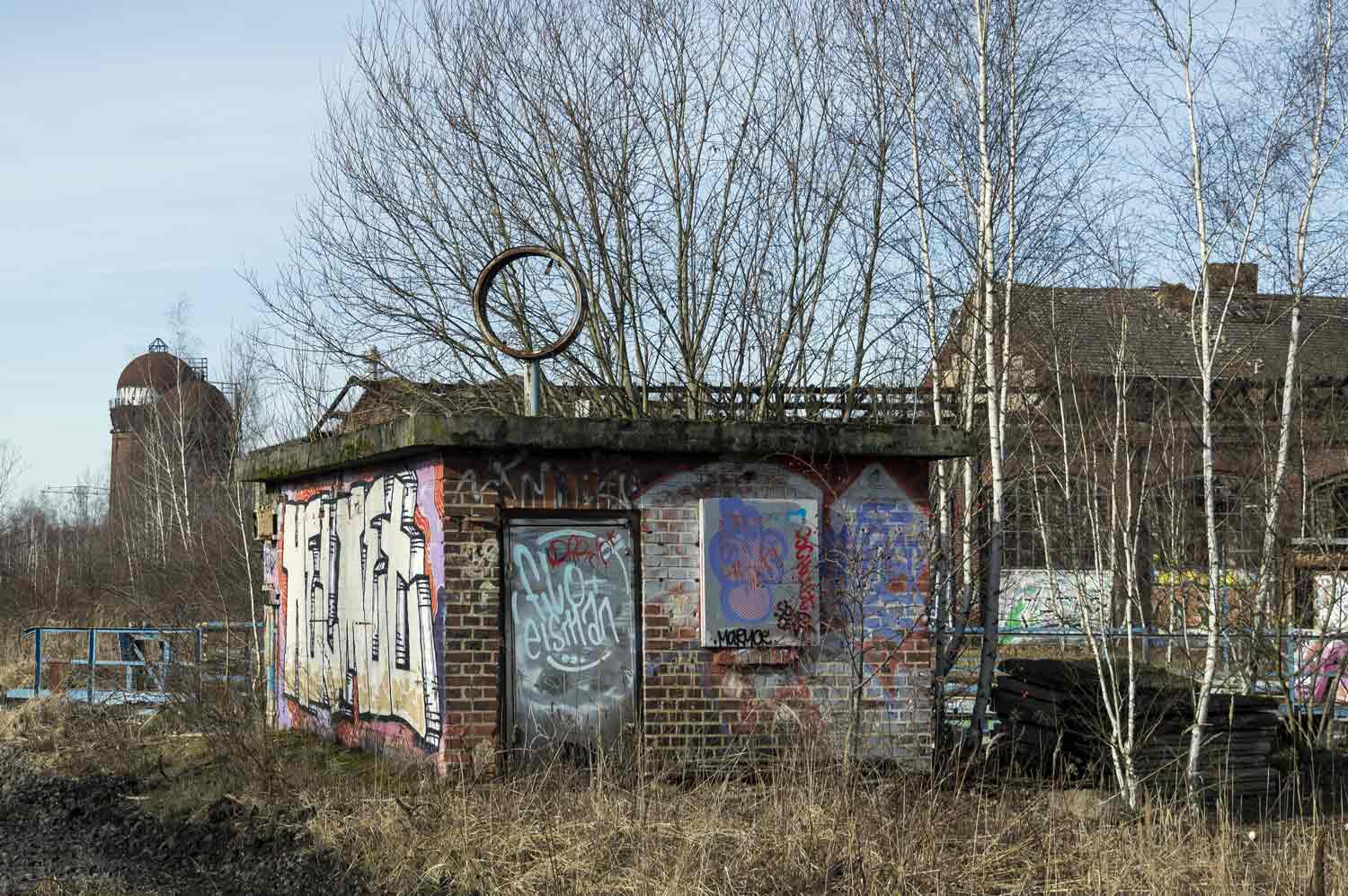

Erfindungen des Industriezeitalters wie Eisenbahn und Telegrafie hatten bald auch Auswirkungen auf die Zeitmessung. Eisenbahnen ließen den Raum schrumpfen und stellten die alte Zeit auf den Kopf. Die zunächst noch sinnlich erfahrbare Zeit orientierte sich am Sonnenstand vor Ort; zwanzig Kilometer Wegstrecke in Ost-West-Richtung bedeuteten aber bereits einen Zeitunterschied von einer Minute. Einheitliche Bahnzeiten entlang der rasch wachsenden Eisenbahnstrecken sorgten für Sicherheit im Betrieb. Sie sorgten aber auch für Verwirrung in den Köpfen von Anwohnern und Reisenden. So tickten auf dem Bahnhof im amerikanischen Pittsburgh die Uhren zeitweise nach sechs verschiedenen Eisenbahnzeiten.

Die Zeit wird ausgedehnt

Um Ordnung zu schaffen gingen die einzelnen Orts- und Bahnzeiten bald in einem standardisierten System der Zeitmessung auf. In ganz Preußen – mit seiner beachtlichen Ausdehnung in West-Ost-Richtung – galt bereits ab 1848 eine einheitliche Berliner Zeit. Diese so genannte Normalzeit lieferte die Königliche Sternwarte zu Berlin, die den exakten Zeitpunkt aus astronomischen Beobachtungen ermittelte. Eine durch damalige High-Tech-Verfahren ermittelte Zeit sollte natürlich kein staatliches Geheimnis bleiben: Am 20. Juli 1869 ging in Berlin die erste öffentliche Normaluhr in Betrieb, aus technisch-praktischen Gründen unmittelbar gegenüber der Sternwarte.

Mit der folgenden Gründung der Normal-Zeit GmbH in Berlin machte man die Verteilung der neuen Zeitmessung zu einem erfolgreichen Geschäftsmodell. Das Interesse an der Normalzeit war groß, wissenschaftliche Ambitionen und wirtschaftlicher Bedarf machten zu ihrer flächendeckenden Verbreitung Anordnungen von oben gar nicht erst nötig. Bald nutzte man zur Synchronisation der Zeit die Telegrafenleitungen von Post und Eisenbahn. Mit der Fernübertragung magnetischer Impulse schrumpfte die Abweichung bei der Verteilung der Normalzeit auf eine nicht mehr fühlbare Viertelsekunde.

Nah am technischen Fortschritt

Der kabelgebundenen Telegrafie folgte bald die Funkübertragung. Zu den ersten Aufgaben für die so genannten Marconi-Telegrafen gehörte ihr Einsatz zur Uhrensynchronisation. Diese Aufgabe rettete nicht nur den Eiffelturm vor seinem planmäßigen Abriss, sondern erschloss auch bislang unzugängliche Gebiete auf See. Die flächendeckend exakte Zeitverbreitung ermöglichte auch eine bislang ungekannte Genauigkeiten bei Vermessungen. Da mit der Funkübertragung auch die Verbreitungskosten gesenkt werden konnten, setzte sich die länderübergreifende Globalisierung der Zeit rasch durch. Die Berliner Zeit stieg 1884 zur Mitteleuropäischen Zeit auf und die Erde erhielt ihre 24 Zeitzonen, ausgehend vom Nullmeridian im britischen Greenwich.

Heute ist die Zeitmessung weitgehend entsinnlicht, der Benutzer von seiner Verantwortung für den genauen Gang seiner Zeitanzeiger weitgehend entbunden. Nur die Bahnhofsuhren erinnern Reisende einmal pro Minute mit dem berühmten Zeigersprung an die Uhrensynchronisation – klassische Uhren mit Zeigern und entsprechendes Hintergrundwissen natürlich vorausgesetzt.

in der Zeitmessung und ihren Einheiten versteckt sich noch ein ganz anderer Zeitbruch: Das alte Duodezimalsystem mit seiner Grundzahl 12 hat dort neben Zoll, Meile und Kreiswinkel ein Refugium gefunden. In indogermanischen Sprachen findet sich noch heute die alte Bedeutung des Zwölfersystems, sprechen wir doch von zwölf und nicht etwa von zweiundzehnzig. Mit duodezimalen Zahlenwerten wie Schock und Dutzend hingegen können heute nur noch wenige etwas anfangen. Auch in dieser Hinsicht vergeht eben die Zeit unterschiedlich.

Neue Zeit in altem Takt

Als Grundlage für Längen, Gewichte und Volumen setzte sich im beginnenden neunzehnten Jahrhundert das feingliedrige und leicht umzurechnende metrische System rasch durch. Mit der aufkommenden Industrialisierung vereinheitlichte es radikal und scheinbar ohne Gegenwehr die unzähligen lokalen Maßsysteme. Bis zum Jahr 1983 war das Meter laut Definition der zehnmillionste Teil der Entfernung vom Nordpol zum Äquator. Diese Rückführung auf die (Natur-) Wissenschaften verschaffte dem metrischen System eine absolute Glaubwürdigkeit. Bei der Zeiteinteilung jedoch blieb es beim alten. Die Versuche einer metrischen Zeiteinteilung aus den Zeiten der französischen Revolution vermochten sich nicht durchzusetzen. Hauptproblem soll der flächendeckende Umbau der damals komplizierten teuren Uhren gewesen sein. Letztlich bewahrte dieser Umstand den unbedarften Nutzer vor neuen Zeiteinteilungen in Zehn-Stunden-Tage mit 100-Minuten-Stunden. Von den neuen Monatsnamen im Kalender einmal ganz abgesehen ...

Den heutigen offiziellen Zeittakt in Deutschland bestimmen übrigens die Atomuhren der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Sie liefern auch das Zeitsignal, das ein Langwellensender im hessischen Offenbach an alle Funkuhren in ganz Mitteleuropa ausstrahlt. Ihnen sei an dieser Stelle der ausdrückliche Dank für das automatische Uhrumstellen ohne nächtlichen Weckereinsatz ausgesprochen.