INDUSTRIE 15 | 3:10 Min

Einst galten sie als steinerne Ausrufezeichen des Fortschritts, die im 19. Jahrhundert begannen, den Kirchtürmen ihre himmelweisende Position streitig zu machen. In Zeiten des Kampfes fürs Klima sterben die einstigen Wahrzeichen einer florierenden Industrie aus.

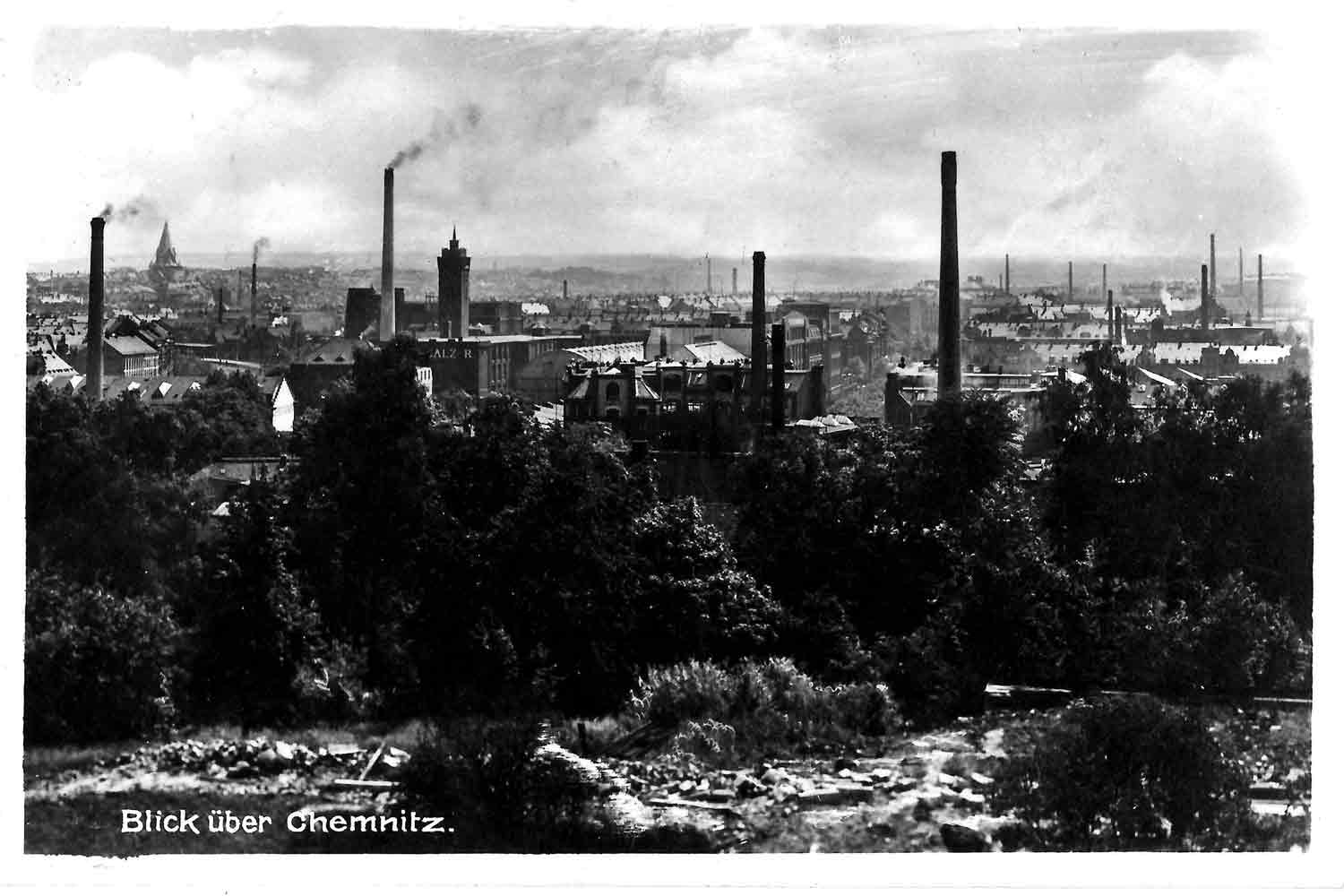

Der Vergleich mit den Kirchtürmen ist nicht einmal weit hergeholt. In der Gründerzeit galten Fabrikschornsteine als Symbole mit besonderer Strahlkraft. Oft wurden sie repräsentativ in Sichtachsen platziert, um auf Standort und Stadtviertel aufmerksam zu machen. Selbst kleine Schlote im Hinterhaus waren zusätzlich zu ihrer Funktion als Rauchabzug verziert, denn auch sie galten als Statussymbol. Das einst größte deutsche Industrierevier Leipzig-Plagwitz erreichte immerhin die stolze Dichte von 112 Industrieschornsteinen auf einem Quadratkilometer. Sie qualmten ordentlich und sollten es auch, wie alte Stiche und Postkarten anschaulich und bestimmt auch ein wenig übertreibend belegen. Dass sich dabei die Wohnqualität – auch mit den Schornsteinen vom privaten Hausbrand in engen Grenzen hielt, muss nicht weiter ausgeführt werden.

Mit großer Symbolkraft

Nicht nur aus der klassischen Industriearchitektur ist der Schornstein kaum wegzudenken. Auch die Traumdeutung weiß um die reichhaltige symbolische und psychologische Bedeutung der Schlote. Dabei dokumentieren die monumentalen Rauchabzüge, dass sich nüchterne Funktionalität oft mit symbolischer Aufladung verband. So besaß der berühmte Luxusliner Titanic vier Schornsteine, wobei der vierte eine Attrappe aus ästhetischen Gründen war.

Kaum ein Schornstein des Industriezeitalters kam ohne Muster und Zierrat aus. Bei ihrem Bau berücksichtigte man Proportionen, Symmetrien und städtische Sichtachsen. Es war eine Zeit, in der sich auch Fabriken mit mancherlei architektonischem Hinguckern schmückten.

Schwieriger Erhalt

Schornsteine begleiteten souverän und lange die industrielle Entwicklung. Der große Umbruch kam, in Ost wie in West, mit den 1990er Jahren. Ein nicht mehr als Abgaskamin benutzter Schornstein birgt eine Reihe von Problemen. Die fehlende Wärme, die ausbleibende Kondensation und andere kleine aber wichtige Dinge setzen der Substanz der Schlote zu. Manche konnten sich als Antennenträger – nicht selten noch während ihres Betriebs als Schornstein – in ein zweites Dasein retten. Doch der dauerhafte Erhalt der steinernen Giganten ist schwierig, viele sind deswegen auf ein finanziell vertretbares Höchstmaß gekürzt worden. Damit bleibt wenigstens die Ahnung einstiger Größe erhalten.

Kein Ende in Sicht

Während Fabrikschornsteine und Industrien aussterben, feiert inzwischen der archaische Kamin fröhliche Urständ. Fast zwölf Millionen solcher Einzelraumfeuerungsanlagen gibt es in Deutschland. Energie-Effizienz und Umweltverträglichkeit dürften kaum den Ausschlag für diese Renaissance gegeben haben. Mindestens 75 Prozent der Heizleistung des Kamins verschwinden durch den Schornstein, eine Stunde Holzfeuer erzeugt dabei ähnlich viel Feinstaub wie einhundert Kilometer im Euro-6-Diesel. Laut Umweltbundesamt liegen die Feinstaub-Emissionen aus Holzfeuerungsanlagen gesamt höher als die aus den Motoren von Pkw und Lkw. Doch lässt sich mit der behaglichen Wärme das soziale Prestige des glücklichen Kaminbesitzers gleich doppelt genießen - am besten bei grünem Nachhaltigkeits-Gelaber.